本文系用户投稿,不代表机核网观点

1919年苏联人民委员会发出了由列宁亲自执笔的《化除文盲命令》,要求“全共和国的国民,从八岁到五十岁止,凡不能读书和写字的都要学会自己本土的语文或俄文。”次年苏联成立化除文盲协会(又译作“全俄扫除文盲非常委员会”)开展全国性的扫盲工作。但苏联民族构成复杂,语言文字混乱,71个民族中有48个没有自己的文字。为此,化除文盲协会制定了一种拉丁字母拼写的新文字,供没有文字的民族使用,很大程度上推进了扫盲工作。

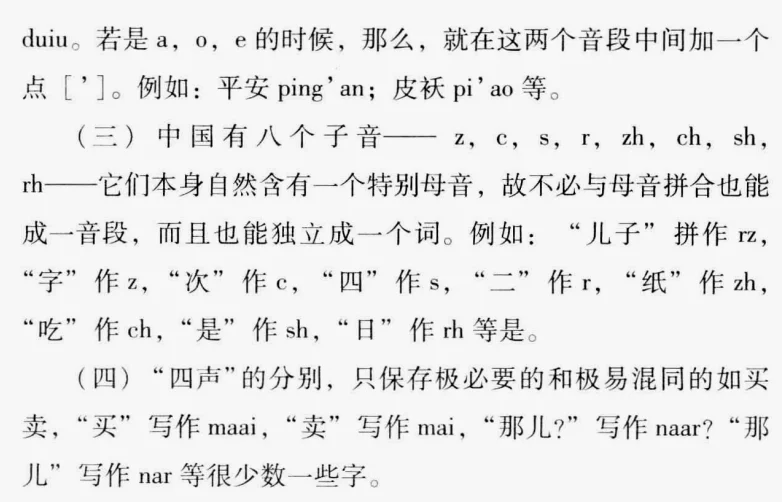

1921年,瞿秋白受聘于《晨报》和《时事新报》到莫斯科进行采访,期间受到苏联扫盲运动影响开始进行汉语新文字的研究。1930年瞿秋白和吴玉章一起出版了小册子《中国拉丁化字母》。在瞿秋白回国后,便由其他留苏中国共产党员和列宁格勒苏联科学院东方学研究所中国研究室的苏联学者接棒,继续相关研究。1931年9月26日,在全苏新字母中央委员会的指导下“中国新文字第一次代表大会”在海参崴召开,苏联华侨代表及工人逾两千人参加了会议。会议正式通过了以瞿秋白方案为基础的“中国的拉丁化新文字方案”,确立了大会章程《中国汉字拉丁化的原则和规则》,议定了拉丁化中国字的字母、拼写规则和写法规则,并决定用于在苏华工的扫盲工作。其后一年间,识字班和传习所遍地开花,拉丁化中国字刊物大量出版,多达五十多种各类读物共计出版超十万册。

1931年瞿秋白回到上海后,继续进行新文字的研究。他提出要进行第三次文学革命,主张创建一种新文字,“要根本废除象形文字,以纯粹的拼音文字代替它。”这种新文字应该:“真正通俗化,劳动大众化”;“合于现代科学要求”;同时还要“注重国际化的意义”。同时发文对1928年公布的国语罗马字进行批评,认为其声调的标注、统一国语的方针并以北平音为国音是不必要且不合时宜的,会导致国语罗马字与人民的日常生活产生隔离,不利于推广。

经济的发展,沟通了向来差不多是隔离的区域,方才产生了一种可能--可以形成各省人大致共同可以懂得普通话。但这普通话的扩大以至于统一,却是自然的过程,不能够用什么同文政策--过于政策来强迫的。……现在最适当的办法,是适应着自然发展出来的普通话,制造一种新中国文--用罗马字母拼音的文字,作为全国通用的的文字,同时,只要有必要,可以用这种文字同时制造拼音的广东文、江浙文、福建文……这才是发展民众文化的道路。 中国的‘平上去入’的声调,各地方都不相同。……北京的四声,江浙的七声八声,广东的九声……自然都可以用字母表示出来。但是,是不是有这种需要呢?我们以为是不需要的。第一,读古文时候的四声,……只是读书的腔调,并不是说话的腔调。第二,说话的时候,……各种声调相互变化,并且许多变成所谓的‘轻声’,所以现在中国白话里的声调不过是一种‘特别的重音’,……总之,用字母,甚至于用五线谱来表示声调,只是学院里研究音韵学的功夫,不能够写到通常的文字里面,去给几万万人应用。

因此他牵头制定的拉丁化中国字“在写法上只保存极必需的口语上自然有的‘变声’而废除声调”,采用“注音字母第一时期(1925年以前)所审定的读音做标准”,按照方言区制定各自的拉丁化新文字方案,拼写规则上则延续了国语罗马字词类连写的原则。

1933年,上海中外出版公司出版的《国际每日文选》转载世界语者焦风翻译的文章《中国语书法之拉丁化》,向国内介绍了苏联拉丁化新文字运动的情况,由此开了拉丁化新文字回流中国的头。

1934年,汪懋祖和许梦因在《时代公论》和《中央日报》发起了“文言复兴运动”,并得到了以蒋介石为首的一众国民党人的支持。“一石激起千层浪”,文言复兴运动遭到了当时先进文化工作者的口诛笔伐,由此掀起了“大众语”论战。半年间“参战”人数超百人,胡适、鲁迅、任鸿隽、钱玄同、林语堂、沈从文等人都卷入其中,以《申报.自由谈》、《中华日报》、《大晚报》等刊物为阵地,发表相关文章四百余篇。论战后期,讨论的中心逐渐转移到了“大众语如何实现”的问题上,而大众语应该以何为载体也成为讨论的焦点之一。籍着这股“东风”,拉丁化中国字逐渐广为人知。

身为中国左翼作家联盟旗帜人物的鲁迅,是拉丁化中国字的忠实拥趸。8月,鲁迅的《门外文谈》十二节开始在《申报.自由谈》连载,向读者介绍了汉字的新“拉丁化”法,“只有二十八个字母,拼法也容易学。……现在在华侨里实验,见了成绩……只要认识28个字母,学一点拼法和写法,除懒虫和低能儿外,就谁都能写得出,看得懂了。况且它还有一个好处,是写得快。” 28日,又发表文章《汉字和拉丁化》,“如果大家还要活下去,我想:是只好请汉字来做我们的牺牲了。现在只还有‘书法拉丁化’的一条路。这和大众语文是分不开的。”

现在只还有“书法拉丁化”的一条路。这和大众语文是分不开的。也还是从读书人首先试验起,先绍介过字母,拼法,然后写文章。开手是,像日本文那样,只留一点名词之类的汉字,而助词,感叹词,后来连形容词,动词也都用拉丁拼音写,那么,不但顺眼,对于了解也容易得远了。至于改作横行,那是当然的事。这就是现在马上来实验,我以为也并不难。不错,汉字是古代传下来的宝贝,但我们的祖先,比汉字还要古,所以我们更是古代传下来的宝贝。为汉字而牺牲我们,还是为我们而牺牲汉字呢?这是只要还没有丧心病狂的人,都能够马上回答的。

当时,反对者对拉丁化中国字的攻诘主要集中在两点:一者认为“拉丁化”采用方言,破坏国语统一,开国语运动的倒车;再者认为“拉丁化”是外国人的越俎代庖,意图进行“文字侵略”。鲁迅则不以为然,署名公汗在《新生》周刊第一卷第三十六期发表了文章《中国语文的新生》文中反驳道:

因为学者总忘不了官话,四声,以及这是学者创造出来的字,必需有学者的气息。这回的新文字却简易得远了,又是根据于实生活的,容易学,有用,可以用这对大家说话,听大家的话,明白道理,学得技艺,这才是劳苦大众自己的东西,首先的唯一的活路。……现在的中国,本来还不是一种语言所能统一,所以必须另照各地方的言语来拼,待将来再图沟通。反对拉丁化文字的人,往往将这当作一个大缺点,以为反而使中国的文字不统一了,但他却抹杀了方块汉字本为大多数中国人所不识,有些知识阶级也并不真识的事实。

并将其一概归为“冷笑家”的嫉妒,

我也同意于一切冷笑家所冷嘲的大众语的前途的艰难;但以为即使艰难,也还要做;愈艰难,就愈要做。改革,是向来没有一帆风顺的,冷笑家的赞成,是在见了成效之后,如果不信,可看提倡白话文的当时。

年末,虽然论战基本落下了帷幕,国语罗马字和拉丁化中国字两方支持者的争论却依旧持续不休,拉丁化中国字也在各方努力下逐渐推广开来。1935 年,文化界人士蔡元培、鲁迅、郭沫若、茅盾等688人联名签署《我们对于推行新文字的意见》。意见中写到:“中国已经到了生死关头,我们必须教育大众,组织起来解决困难。……中国大众所需要的新文字是拼音的新文字。……当初是在海参崴的华侨,制造了拉丁化新文字,实验结果很好。……我们觉得这种新文字值得向全国介绍。我们深望大家一齐来研究它,推行它,使它成为推进大众和民族解放运动的重要工具。”

但由于拉丁化中国字是由共产党领导制定,宣扬的主力也是以左联的学者为主,在当时天然被打上了“赤化”的标签,因而受到国民党打压,导致部分地区的推广活动无法进行。即便如此,到1937年8月,各地所成立的拉丁化团体可查的至少有70个。出版了相关书籍61种,约12万册。有36种新文字刊物创刊。制定并公布了上海话、广州话、潮州话、厦门话、宁波话、四川话、苏州话、湖北话、无锡话、广西话、福州话、客家话、温州话共计13个方言拉丁化方案。

1935年,延安广泛设立"农民新文字夜校 ",苏区教育部也曾大批举办"拉丁化干部训练班",经常派遣拉丁化教师到农村和工场去教新文字。红军士兵能写新文字的约有2万人。随着抗击日本侵略者的战火烧遍全国,拉丁化新文字的推广也随着共产党转战敌后,走到了人民群众中间。

拉丁化新文字到了抗战时期依旧占据着新文字运动的主导地位,国民党拿它当作是中国共产党传播理念的武器,处处掣肘加以限制,1939年更是制定了一系列《防制异党活动办法》对共产党在国统区的活动加以限制。而相对的中国共产党则在边区以普及教育、提高识字率为目标,开展了一系列大胆的尝试。

抗战初期,上海是拉丁化新文字运动的中心。1934年上海中文拉丁化研究会成立,研究会在各机关、学校、工厂广泛建立分会和学习小组,开办新文字讲习班、研究班、学习班、训练班等约150期,共计出版拉丁化书籍54种,创建了以《大众报》、《中国语文》为代表的23种拉丁化新文字研究刊物。1937年8月,大批难民涌入上海,时任工部局华人教育处处长的陈鹤琴协同上海各界人士建立难民收容所,开展难民救济运动。1938年受新文字研究会倪海曙等人所托,陈鹤琴在所开设的40个收容所、约三万五千难民中开展拉丁化新文字扫盲实验,亲自编写课本和对照读物。后来因难民营解散,持续了一年的实验被迫中止,但依旧取得了令人瞩目的成绩,得到了多方赞誉和协助,为新文字的推广和普及积累了经验。

另有一部分新文字学者随着南京国民政府撤退到汉口,成立了武汉新文字教育促进会,与在中国共产党领导下的抗战教育研究会联合举办新文字研究班,开展新文字的教学活动。1938年,国民党的中央宣传部发了一个令文认为“中国字拉丁化运动在纯学术之立场上,加以研究,或视为社会运动之一种工具,未尝不可”,宣告了拉丁化新文字的解禁。借此机会,新文字工作者叶籁士、焦风等人与国语罗马字宣传者王玉川等人交换了关于中国文字改革的意见,达成了共识,要搁置争议一起推进汉字改革及教育普及。

1938年夏,当武汉告急,国民政府军事委员会于7月17日紧急命令国民政府及国民党中央驻武汉各机关五日内全部移驻重庆。1939年,教育部召开全国教育工作会议,上海语文教育学会寄去一份《请试验拉丁化以期早日扫除文盲》提案,呼吁在国语区和方言区积极推行拉丁化新文字。

1939 年,第三次国民参政会召开,张一麟、黄炎培、邹韬奋等13人在会上提出《动员全国知识分子,扫除文盲,以利抗战建国》的提案,建议使用“不费时、不费财、不费力的拉丁化新文字”作为扫盲的工具。

1940年3月教育部在全国教育工作会议上提出“五年内扫除文盲计划”,于是在次月的第五次国民参政会上,张一麟、任鸿隽、陶行知董必武等10位参政员联名向教育部提出“关于扫盲问题询问案”,要求“召集有经验之新文字专家,开一讨论会,实验已往成绩,以达全民总动员之速效”。而教育部则对五年内消除文盲的可能性持怀疑态度,并推辞要对拉丁化新文字先进行内部研究,未确认其功用前“仍以推行注音符号为主”,此后便没了音讯。

回过头再看,当时的中国共产党深知“在一个文盲充斥的国家内,是建成不了共产主义社会的。”早在1931年的《中华苏维埃共和国宪法大纲》中就提出要“施行完全免费的普及教育”。在1934年1月瑞金沙洲坝召开的第二次全国苏维埃代表大会上毛泽东指出,苏维埃文化教育建设的中心任务“是励行全部的义务教育;是发展广泛的社会教育;是努力扫除文盲;是创造大批领导斗争的高级干部。”为响应号召,当时的苏区成立了夜校、半日学校、识字班等开展扫盲运动。瞿秋白、林伯渠此时也借此机会积极提倡新文字,主张对于文盲应从新文字学起,苏区的各种学校也开始进行新文字的教学实践。1936年负责教育工作的徐特立随红军长征到延安后,在残疾军人和小学教员间开展新文字教学,并创建了列宁师范使用新文字进行教学。

1937年抗战全面爆发,国共两党二次合作,中共中央依据协定将中华苏维埃共和国中央政府西北办事处改名为陕甘宁边区政府。为了把陕甘宁根据地建立成为模范区,边区政府提出要把“广大群众从文盲中解放出来,普遍地进行教育,使每个特区的人民都有受教育的机会。”为了实现这个目标,边区政府要求以家庭为单位建立识字组,每村设一个识字促进会,同时还办了夜校和冬学。但这项工作的进行略显急迫,把识字变成了一项政治运动,各级政府都有任务指标,为超额完成任务只能采取一切可用的手段来推进扫盲运动,导致扫盲运动和百姓生活脱节,甚至成为了负担。如此这般施行了几年,效果并不显著,边区县政府在1940年的工作报告中指出许多识字组有名无实,识字任务虽然达标,但其中大部分是儿童。1941年党委宣传部的政府报告也承认,扫盲运动“收到的效果跟工作中所投下的人力物力比起来,都远不相称。”

在扫盲运动艰难推进的同时,以吴玉章为代表的新文字运动倡导者仍旧认为汉字是扫盲运动最大的门槛。1938年延安边区新文字促进会成立,出版新文字刊物《Dikang Daodi(抵抗到底)》。1940年吴玉章致信中共中央宣传部,建议开展新文字教学。中宣部经讨论后采纳了他的建议,写信给边区教育厅要求1940年的冬学开始对15-25岁的文盲使用拉丁化新文字进行教学。这年9月,边区教育厅召开了有关冬学的扩大会议,正式决定在延安试点新文字冬学。11月吴玉章、董必武、徐特立、茅盾等九十九人发起,毛泽东、朱德等五十二人赞助,成立了陕甘宁边区新文字协会。协会主要负责辅助政府开办新文字冬学,出版各类新文字报刊、课本和读物。12月,边区政府发布了布告,宣布拉丁化新文字与汉字享有同等效力,各种单据、公文“用新文字写跟用汉字写一样有效”,政府的法令公告等重要文件也要一面印汉字,另一面印新文字。

经过一个冬天的实践,新文字教学成果斐然。1941年4月边区政府工作报告中提到,经过40天的学习,1400多名青年和成年学生半数以上能用新文字写信、读报。看到了新文字的便利,“继续推行消灭文盲政策,推广新文字教育”被写进了5月发表的《陕甘宁边区施政纲领》中。边区政府决定在全区冬学运动中推广新文字,并联合各个机关成立冬学委员会,要求青年救国会保证60%的乡级干部入学,妇联保证50%,工会保证50%的干部入学。次年,晋察冀边区也成立了新文字协会,聂荣臻、彭真等人任名誉理事。

然而好景不长,1942年边区政府决定缩小新文字冬学的教学规模,反对只求数量不求质量的形式主义。到了1943年边区政府正式叫停了新文字教学。究其原因,依旧是新文字教学的投入与产出不成正比,部分干部和百姓对拼音文字心存芥蒂,同时所学的拉丁化新文字在百姓日常生活中并用不到,导致今年冬学学会了,来年却又忘个一干二净。据延安县牡丹区五乡的统计,两年的教学下来,能使用新文字的只有十三人。因此,边区政府开始对几年来的扫盲运动进行反思,最终决定识字教育不再与政治任务挂钩,不再搞强迫动员,百姓凭自愿入学学习,教学方式和内容也更为贴近日常生活。

此后,识字运动逐渐融入人民的日常生活,迈入正轨。

I

评论区

共 19 条评论热门最新