本文系用户投稿,不代表机核网观点

⚠️ 未经作者授权 禁止转载

我本来想着把阿锋留在家里的,但出门的时候还是随手揣进了兜里,坐在校车上被刀硌到的时候我才想起它的存在。我开始担心家里了。如果遇到很危险的妖怪的话,希望黄雨潇能从邻居家回来保护鸢尾。

————————————————

我高中的时候干了三年的劳动委员,这个职位意味着每天都需要“监督”同学们做完值日才能走,“监督”也就意味着在女生居多的文科班,女生们叫我去倒垃圾的时候我总是不好意思拒绝。我倒完垃圾回来之后,教室常常空无一人,我又得一个人收尾、锁门,这样回去的时候总会弄得很迟。

迟就迟点。我经常这么想,反正回去也没啥事干。

————————————————

那天晚自习下课回宿舍的路上,我看见一条硕大的红色肉虫,浑身是嘴,在地上蠕动着。一个很小的妖怪从它上方飞过的时候,它大张着嘴将这个小妖怪一口吞没了,随之而来的就是很恶心的咀嚼声。这咀嚼声不同于吃饭吧唧嘴,只是单纯地嚼着,发出研磨的声音,或者像是指甲在挠黑板,让人打了个寒颤。

我被吓住了,不由得停下了脚步呆呆地看。它咀嚼了一阵,身体又蠕动了一下,像是在吞咽,接着就张大了全身所有的嘴,似乎在打嗝。就算没有密集恐惧症的人看见这样的嘴估计也得发疯。我估计它是行动很慢地妖怪,便稍微往前走了两步,大着胆子仔细地看。它的每一张嘴里都有非常细密的牙齿,估计在两到三排之间——我没有看仔细,一是我有点密集恐惧症,这样的牙齿实在恶心人;二是那会已经是晚上九点多了,校园里的灯光并不比月光亮多少,看不清。尽管那时已经是五月了,夜风吹来的时候我还是感觉到了从内而外的寒冷,背后的毛孔似乎都纠结在了一起。我也不知道我在想些什么,鬼使神差地唤出了战场火,也不知道是想照亮还是取暖,总之应该不至于是为了赶跑这个妖怪。

“你疯了!”指南翁说,“会惊到他的!”

我回头看却没看见人影儿,原来他一直躲在书里没出来。

指南翁难得地有了害怕的语调:“这是肉虹,我记得我和你说过吧?快点走吧!”

我准备走,谁知战场火真的吸引了肉虹的注意力。它晃头晃脑地看向我,接着像蛇一样弓起身子,张开了全身的嘴。正对我的那张嘴最大,我一眼望见了里面——除了那些细密的牙齿,它还有着屋顶瓦片一般紧致排列的上颚,没有舌头,内部猩红猩红的,似乎一下子就望到了它的胃——也不知道它有没有这个构造。我还没来得及做出反应,阿锋就拦在了我面前。肉虹张开了浑身的嘴想要咬他,他就用刀刃不停地刺肉虹。肉虹被刺到之后像是毛毛虫一样不停地扭动身体,最终缩成了一个球。阿锋用刀刃划开肉虹的皮肤,一些还没有被消化的小妖怪从里面钻出来,哀嚎着四下跑去。很多妖怪从我身边飞过,场面像是爆炸后四射的弹片。有的小妖怪撞在我身上就化作一缕烟消失了,也不知道是什么原因。

都说千足之虫死而不僵,但肉虹死的特别突然。它蜷成一团之后就以肉眼可见的速度褪色干瘪,原本猩红的皮肤变成了暗淡的紫红色,皱缩着,像是风干的柿饼。它死透了之后,逐渐融化成一滩水,又升腾起一阵猩红的雾。这阵雾不像是血雾,更像是一股飘忽不定的烟。阿锋张开双臂,这些红色的烟雾就全部钻入了他体内。

指南翁不知何时钻了出来。他擦了擦额头的汗,长舒一口气:“肉虹死了变成妖气,这些妖气全被阿锋吞了。”

阿锋又飘回来,向我伸出左手,一大团鲜红如血、浓稠如蜜的妖气凝结在了他的手心里,像是一个能量球——很多网游里都有这种捏着球的法师角色,没想到我亲眼见到居然是来自于肉虹。阿锋对我说:“向你奉上它的所有妖气。”

他说话的语气让我想到日本战国时代的武士,这让我不由得思考起他的过往来——不过他看上去是个中亚来的人,倒更像是阿拉伯武士。

我不敢要这种直接来自于妖怪的妖气,因此我拒绝了。阿锋没有坚持,自己将它吸收了。旁边的指南翁垂涎欲滴但又一言不发,转过头去不看我们,咽了口口水。我觉得冷的厉害,拉进了衣服抱着双臂低着头往前走。

“害怕?”指南翁问。我没理他,说的好像他不怕似的。

见我不回答,指南翁大笑起来:“胆小如鼠!”

不知道这又什么可乐的,总之指南翁已经笑得合不拢嘴了,全然不记得自己刚刚躲在书里不敢出来的样子。

————————————————

像肉虹这样的妖怪总是少数的,大多数时候回宿舍的路上总是风平浪静。我原以为高中时代的最后两周会有什么刻骨铭心难忘的事情,谁知倒也过得风平浪静,比较难忘的事中肉虹居然还排的挺靠前的。

周六的时候骄阳恣意,烤的人身心俱疲。下课铃声刚响我就抱着书包蹿了出去,楼道里已经挤满了像我一样的离弦之箭,回家的渴望或者说对学校的厌倦让我们都归心似箭。我上车占了最后一排靠窗的好位子——车厢里闷热异常,师傅绝对不会为了一个人开空调,因此早上车的人都得坐在能开的窗户边上,否则就是活遭罪。

初夏的风并不凉爽,但太阳的灼热却不输盛夏。阳光从一条沾满灰尘的暗蓝色窗帘的网格间照射进来,整个车厢仍然像是一个烤箱一般,或者说像是空气炸锅。燥热而又封闭的环境让我想吐,头昏脑胀的时候我看见一个有点像人一样的东西在广场中间跳着萨满样的舞蹈。来来往往的人非常多,并没有人注意到他。他全身都燃着火焰,左手拿着一面画有滑稽鬼脸的盾牌,右手拿着一根木棍,木棍顶端粘着几根白色的羽毛。这里的滑稽并不是指emoji那种滑稽,而是一种由红白蓝三种线条组成的简单的人面图案,也很像是半坡出土的那个人面鱼纹。他跳了一会之后,发出很奇怪的喊声,既像是美洲土著的战歌又像是在笑。跳了一会之后,他从大门口跑走了。

指南翁指着他告诉我:“那是炎猢,喜欢高温,有一些炎猢会把巢穴做在炼钢炉里面。现在地面温度估计得有个五六十度,炎猢就开始活动了。炎猢其实也是一种很可怜的妖怪,只能在五六七八月活动,当天气转冷的时候,他们就会进入地下冬眠。炼钢厂玻璃厂附近的炎猢似乎已经没有了冬眠的习性,他们一年四季都呆在熔炉附近。”

“天气转冷是多冷?”我问指南翁。

“八九月吧。”他说。他说话的语气并不自信,估计他也不是很清楚。

“它长得很像人,也是……也是像你这样的高……像你这样的妖怪吗?”

一个“高等妖怪”最终没问出口,我实在不像夸指南翁。我本意是想问是不是也是“妖”或者“灵”一类的妖怪的,出口的时候没组织好语言,最终没说出来。

指南翁挺直了腰杆,说:“长得像人罢了,还不是一只破猴子。它只是善于模仿,最终没有我们的智慧。”

不知道这个“我们”指的是“妖”与“灵”还是“妖”、“灵”和“人”。

“他手里的那些东西哪来的?”

“妖气变的呗!”指南翁指了指自己,“就和我身上的衣服一样,妖气做的。”

我很疑惑:“妖气可以做?那为什么有的妖怪还去妖市买呢?”

“一是手工还是很复杂的,穿在身上的衣服好设计,凭空做一件就难了。”指南翁稍稍停顿了一下,又说,“二是有的妖怪就觉得你们人类做的就是好,那个词怎么说来着?‘品牌效应’,它们就觉得人类做的好看、穿起来舒服。”

说话间车上陆陆续续上了很多人。我特意给瞿清鹤占了一个位子,为了这个位子我在和指南翁谈话的间隙拒绝了三四个人。当司机师傅不耐烦地看向我的时候,我的余光从窗口看见了瞿清鹤。我向她招手:“这里!”

她抬头看见我,眯起眼睛笑起来,拖着箱子跑来。我回过头看司机,司机翻了个白眼,坐下发动了校车。瞿清鹤上车之后,校车缓缓地从校门口开出去,只要出了校门它就将以登月般的速度往城里赶。

瞿清鹤刚坐下就塞给我一颗糖:“要吗?”

我刚接过,她就说:“抱歉,久等啦!”

这种事等再久都不会觉得久的。我说:“哪里哪里,我也刚上车。”

她笑:“我明明看你一下课就往外跑来着。”

我也跟着笑,没有接话,把那颗糖放进了嘴里。似乎是柠檬味的,酸的厉害。

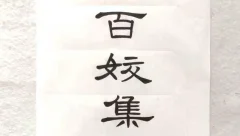

“那本书我看了一大半,看起来好像还有别的卷本?”她说。

“有。”我说完又感慨,“你看的好快啊。”

指南翁在我旁边小声嘀咕:“你看看人家。”

那时候寄宿的我们每天都是要上交手机的,晚上的娱乐活动除了聊天基本上就是看书了,这对男女生来说都一样。有的人会把做作业当做一种娱乐,这种人我们一般都不和他玩。

瞿清鹤笑了笑,说:“这几天有点睡不着,晚上会看到两点多。”

那会大家压力都比较大,睡不着似乎是常态。我悄悄端详她,她的下眼睑依旧白皙,没有一点点黑眼圈的痕迹。现在回想起来不禁感叹年轻真好,上了岁数之后再也熬不起夜了,都是夜在熬我们。

瞿清鹤和我谈论起书中的一些妖怪,大多数我都不知道。在指南翁的帮助下,我还是将聊天继续了下去,她也没看出我没看过这本书。聊天气氛最热烈的时候校车到了站,那天她妈妈来接她回家,我只能颇带遗憾地与她告别了。

I

评论区

共 2 条评论热门最新