本文系用户投稿,不代表机核网观点

⚠️ 未经作者授权 禁止转载

天幕的颜色变得暗淡,但白天的酷热并未随着夜晚的降临而消退。地理学上说这是大气层的保温效应,但这么说总觉得很缺乏美感,我愿意说它是夕阳的余温。差不多也到了晚餐时间,我关了空调,拍醒了大黄:“走,吃饭去。”

大黄兴冲冲地站了起来,黄雨潇则揉着惺忪的睡眼,打了个呵欠。看来犬和妖还并不是很同步。

我原本都做好了开房门看见妖怪的准备,但客厅里那个妖怪的出现依然吓了我一跳。那个妖怪长得很像蛛丝目,与蛛丝目不同的是它只是一只周围带有一些肌肉组织的大眼睛,这些肌肉组织上也长满了眼睛。我曾在一部纪录片里看过一种叫烤猪眼的菜,片里的女人拿着一盆的猪眼睛在洗,差不多就是那样的画面。这样的画面并不血腥,但是对密集恐惧症来说相当不友好。我往旁边走了一步,它的所有眼睛都跟着转动起来,盯得我心里发毛。

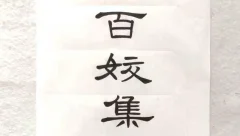

我看黄雨潇没什么反应,估计它也没有威胁,就挥挥手赶它走。它居然懂了我的意思,飘向厨房,从窗口飞走了。看它走远以后,黄雨潇对我说:“这是百目赤,你刚刚看到的还是幼年期的百目赤。百目赤一年长一个眼睛,总共会长九十九个小眼睛;算上大的,当总共有一百个眼睛之后,最中间最大的眼睛会变成红色,接着每年都会有一个小眼睛变成红色。当每只眼睛都变成红色的时候,这只百目赤会死,许多小眼睛会从最大的眼睛的瞳仁中飞出,它们中的一些会形成新的百目赤,更多的则会被过路的妖怪当成妖气吃掉。”

这让我想到一个词:产卵。我听说有的虫子就是一下子怀一群,母虫死的时候肚子就会爆开,小虫子爬的到处都是,也不知道真的假的,总之想想就觉得怪恶心的。

我问黄雨潇:“妖怪死了会怎样?”

黄雨潇回答:“有的妖怪死了还会变成魂,本质上和妖怪也差不多;大多数妖怪死了就变成妖气了。人也是这样,有妖气的人死了变成鬼,大多数的死了变成肥料。”

这种说法有点滑稽。我说:“变成肥料是什么意思?”

“身膏草野呗。”黄雨潇说。

我说:“一般这个词都多少带有点敬意吧?不是出自那什么吗?”

实际上我想不起来“那什么”是“哪什么”,只是觉得好像有个典故。黄雨潇似懂非懂地符合:“对对,我想起来了,就是那个。”

指南翁在房间里冷笑:“出自《汉书·苏武传》,还‘那什么’。”

“《苏武传》……”黄雨潇默念着,又很天真地笑起来:“没有听说过呢。”

“那你怎么知道这个词的?”我问她。

她也说不清:“就……知道就是知道呗……”

我们也无意纠结这个。我问她:“百目赤存在的意义就是活两百年然后繁衍下一代吗?它还会干别的吗?”

黄雨潇摇头:“应该不会了吧,它好像是那种没有情感的妖怪。”

像是我们常说的“单细胞生物”。这样的单纯为了繁衍而存在的生物——或者说妖,生活的到底快不快乐、幸不幸福呢?或者它们有没有快乐或者幸福的体验呢?如果它们有这样的体验,那么它们存在的意义就不止是为了繁衍而已。如果它们没有这样的体验,那它们也无所谓快乐幸福与否了不是吗?我突然很好奇百目赤到底知不知道自己的使命——或者说宿命。到底知不知道自己一出生就注定了只能活两百年,死后会生下一百个孩子。

“它还真是神奇的妖怪。”我感慨。

“这样的妖怪多了。”指南翁说,“没有情感的妖、动物,甚至是人,比比皆是。世界上至少一半的人都没有情感。”

这句话我不认同,我认为哪怕是铁石心肠或者醉生梦死的人也有情感,没有人是一出生就想着自己赶紧生完孩子赶紧去死的。无论生活好坏与否,每个人都在体验生活。

————————————————

我在楼下新开的一家粤式粥铺喝了一碗蚝干粥,倒不是我有多喜欢喝,只是实在懒得走了。当我从粥里捞出蚝干的时候,我懊恼地发现它的颜色和百目赤的肌肉颜色几乎一模一样,就连外形也颇为神似。胃口瞬间就被百目赤的几十双眼睛全部吞没了,甚至感到极度的反胃,口腔中残留的蚝干与米饭的味道都变得十分恶心。

坐我对面的黄雨潇大约知道我的想法,双手托着下巴盯着我的碗说:“不吃可惜了。”

我单手托着腮,另一只手拿着勺子搅了搅,读出了她话语里的暗示。于是我说:“打包回去给你吃吧,我实在没胃口。”

黄雨潇十分欢喜地笑了出来,笑容单纯的像个小孩子。她很快又想起了什么似的,收起了笑容,关切地问:“那你怎么办?吃点别的?”

我摇头:“没什么胃口,不是很想吃了。”

店里闷热,久坐让我更加反胃。等服务员为我打包好了之后,我逃难一样夺门而逃。我不想一直拎着这袋食物,就在街边的大树下把打包盒打开了,大黄摇着尾巴凑上来吃。我蹲在旁边看着它吃,心中还是时不时的想到百目赤。它那个样子实在是挥之不去,甚至还觉得它所有的眼睛都一起笑了起来,样子又诡异又惊悚。

说来也怪,你越是不想去想什么,那个东西就越是在你的脑海里跳跃;你越是想要想起一件事,那件事就越是往记忆深处的角落里钻。我索性背靠着大树,闭着眼睛。

————————————————

当黄雨潇对我说“我吃完了”之后,我重新睁开了眼睛,这段时间我都感觉像是睡了一觉。我揉了揉眼睛,将地上的盒子捡起来扔进了旁边的垃圾桶。大黄一直围着我转,黄雨潇也显得特别兴奋:“你也去找点吃的吧,别饿坏了!”

话是这么说,但我感觉她像是刚开了胃,还想再吃别的东西。

附近有个上小学初中时常去的叫“樱花”的烧烤小摊,我打算去那里找点吃的。这家店开在我初中边上,当年曾是我回家路上的一大诱惑。上高中后都住在学校,回城里的时候也不路过这里,因此也就不常来了,一晃竟过了两年多,想来也颇为感慨。

小店在一个巷子里,巷口临街的地方原先是个幼儿园,在我上小学时幼儿园拆了建成了一个骨科医院,初中又拆了不知要建什么,至今罩着绿网,可谓命运多舛。我远远地看见了那罩着绿布的大楼,附近的树也砍了几棵,有些恍如隔世的感觉。巷口有些破败,这让我担心“樱花”是否还在“盛开”。等走近了,在那个我曾经一度魂牵梦绕的、有着兰州拉面、客家牛肉饭、“樱花”小站三大巨头的叫做医官巷的巷子里,“樱花”那近七八年未变的招牌依然挂着,粉色的布布满油渍,还带有雨水冲刷的褪色痕迹。初中时的我一定不觉得它脏,那时候我甚至觉得这个地方就是天堂。

隔着老远我就闻到了孜然和油烟混合的香气,也看见了店门口的蛛丝目和许多烟灵子。现在是周末,店里的初中生很少,纹着花臂穿着黑背心的社会青年很多。他们坐在这喝酒攀谈,有两人手里夹着烟对瓶吹啤酒,烟灵子在他们之间不断飞舞。我避开蛛丝目,挤了进去,在柜台前的角落站定,看着熟悉的菜单心生感慨:“一个茄子,一份韭菜,三串金针菇,三串鸡骨,再来一份鸡排,要特别辣的。”

以前我手上零花钱不多的时候是绝不敢这么点菜的,一串一块钱的鸡骨就从这里一路吃到家门口,签子被舔的比新买的还干净。现在它涨价成两块了,我倒觉得十分便宜。付款的时候我付了二十七元,这往往是过去我一个月花在这里的钱。

店里看起来哪都不干净,我在角落里挑了张相对干净的椅子坐下。桌子上贴着的报纸日期是今年年初的,应该是年初大扫除时换上的报纸,到现在都过去四个多月了,它早已经被油浸透。黄雨潇在我旁边的椅子上坐下,由于桌子很脏,她也没有像以往那样双手托着下巴,而是靠在了我身上。我心中一动,这个动作让我有点被人需要的温暖感觉,我心说不至于对妖怪动了心吧?老板娘上菜时手从她身体中间穿过,沾满油星的盘子“啪”的一下甩在我面前——她已经不再是记忆里那个温柔的年轻女人了。小店柜台后面放着婴儿车,大概是家庭的负担磨去了她的细致吧。

我将注意力重新放回了食物上,深吸了一口香气,咽了口口水。这么多年物是人非,倒是这个味道还和记忆中的差不多,只不过鸡骨却没有记忆里那么好吃了。说是鸡骨,我也吃不出来是鸡哪个部位的骨头,只觉得没有多少肉,应该是锁骨。鸡骨外面裹了层生粉一炸,炸出来的都是香料与油的味道,鸡肉本身的味道几乎吃不出来。或许这么些年它从未换过配方,只是同样的东西对于当时的我而言是珍馐,对于现在的我而言只不过是一种留念罢了。

或许是做这个东西的人已经不是当年的人了呢?这么想有些矫情,不过曾经来这里买的时候觉得樱花的姐姐像是女神一样,现在女神已经变了。

我吃的时候黄雨潇直勾勾地看着我,一动也不动的,只有眼珠子在转。我听见她咽了一口口水,然后用很小的声音以商量的语气问我:“好吃吗?”

这个语气很明显代表的是“我也想吃”。一串上有四块鸡骨,我吃完前面的三块,将最后一块用筷子按住,取出签子之后扔在了地上。大黄低下头看了看,一口叼了起来,咬了几口,吞下了。黄雨潇立刻一脸痛苦的吐着舌头:“啊,好辣!这种东西怎么能吃?”

我也擦了擦额头上被辣出的汗珠,小声对她说:“我觉得还好。”

说完,我大声对老板喊:“加两串鸡骨,不要辣,一点辣都不要。”

黄雨潇笑了起来,笑的时候眼睛眯成了一条缝。她笑起来很可爱,但总让人想到那个微笑的柴犬表情包。鸡骨放到桌子上之后,我用同样的手法把所有的鸡骨都喂给了大黄,大黄一点不剩的全吃完了。我把它抱起来,揉着它的后颈问它:“饱了吗?”

这句其实是在问黄雨潇。黄雨潇点了点头,意犹未尽地说:“再吃就要胖了。”

这句话还欲拒还迎地,让我不知道该不该多点一点。黄雨潇摊着手,一幅豁然的样子:“走吧,不吃了。”

我把它放到地上,拿纸擦了嘴之后起身离开。大黄摇着尾巴屁颠屁颠地跟在我后面。黄雨潇边走边跳地围着我转圈,嘴里却说:“讨厌,又要吃胖了。”

她说这话的时候依旧很开心,这让我怀疑她实际上还是想再吃的,只是不好意思开口罢了。不过妖怪也在意自己的身材,这我倒是觉得很新奇,我原以为她现在这个外貌是变出来的,想变成什么样就变成什么样的。我在她身后打量着她,她看上去一点不像是为体重担忧的女生,倒是那种组织聚会活跃气氛的、在任何场合都像是焦点的、富有活力的那种人。

I

评论区

共 条评论热门最新